Era allá por los ochenta, pero no recuerdo el año exacto. Raquel Ortega, una amiga, y yo estábamos de compras en el Centro Comercial Ciudad del Tamanaco (CCCT) de Caracas. Había una tienda espléndida, Vogue, a la que acudían todos los pijos de Caracas a vestirse. Recuerdo que ese mismo día me compré un Rolex en Roca Hermanos, en el mismo centro comercial, a un buen precio. Yo entonces manejaba posibles.

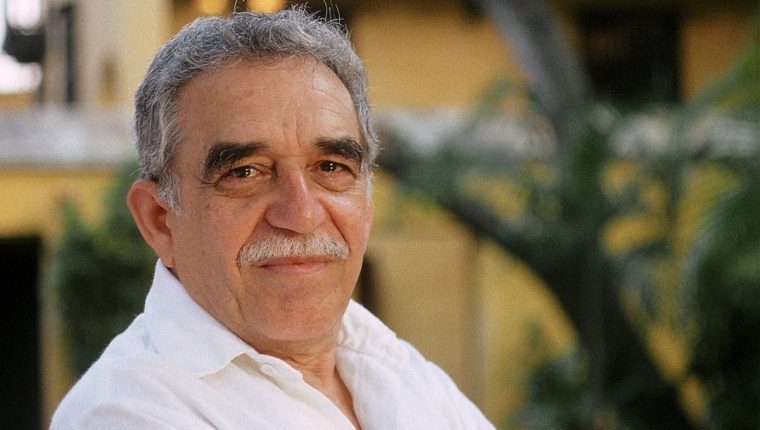

Vi una camisa de seda, preciosa, fabricada en Francia, y me lancé a por ella. Pero de pronto entró en la tienda alguien conocido. Al principio no le dimos importancia, pero Raquel me hizo un gesto, me fijé mejor y era él. Iba solo. El autor de Cien años de soledad y de tantas obras maestras, uno de mis ídolos de la literatura universal: Gabriel García Márquez.

Yo ya me encaminaba a la caja, a pagar la camisa, y Gabo me preguntó que dónde la había encontrado. Le indiqué el estante, sabiendo que era la última y que si había otra sería de una talla demasiado pequeña para él. Salió disparado hacia el departamento y yo pagué la factura y me disponía a marcharme, con mi amiga, a seguir nuestro periplo de compras. Gabo le dijo al dependiente: “¿No tiene una de mi talla?”. Tuvo un no por respuesta.

Nos quedamos mirándonos. Aquel caprichoso no se resignaba a perder el botín, pero fue muy respetuoso, no dijo nada. Fui yo quien lo interpelé: “Le doy la mía y yo me llevo otra; a mí me da igual”. “¿De verdad haría usted eso?”, me contestó. “Pues claro”, añadí. Y se quedó con mi camisa de seda y yo me llevé otra cualquiera, pero corrimos a una librería, que estaba muy cerca de Vogue, compré me parece que El coronel (tengo que comprobarlo) y le pedí que me dedicara la novela del coronel y el gallo, cosa que hizo, con un texto muy cariñoso. Fue la única ocasión en que vi a Gabo en persona.

Otra vez, en un anticuario del barrio de San Telmo, en Buenos Aires, el mismo hombre que me vendió y me mandó al hotel las obras completas, en francés, de Emilio Zola, me ofreció un manuscrito de Gabriel García Márquez.

Se me habían acabado los dólares porque había comprado muchas postales de Canarias, ¡en Buenos Aires!, para ilustrar mis libros dedicados a este género epistolar tan hermoso. Y porque, también para comprar las citadas obras completas de Zola, acuareladas en los lomos, una edición numerada, preciosa, el notario José Manuel Gacía Leis, mi amigo, me prestó me parece que 1.000 dólares.

Gracias a ese préstamo las metí en un baúl y me las traje a Canarias como equipaje. Pero me quedé sin dinero y con el desconsuelo de no poder traerme el manuscrito de García Márquez, con certificado de autenticidad. No quería tarjeta de crédito aquel señor. Tampoco recuerdo qué obra era, puede que La hojarasca, o quizá La mala hora; o algún cuento. No recuerdo, repito. Lo he lamentado toda mi vida.

En Buenos Aires, en aquel viaje o en otro, compré varias primeras ediciones de Azorín, algunas muy raras. Estaba cumpliendo mis sueños. Yo soy un rendido admirador del escritor de Monóvar, que yo creo que es el pueblo más feo del mundo. El año pasado lo visité en compañía de mis amigos Raico y Toni Pérez Cruz y quedé muy decepcionado. Hay un pequeño busto del escritor en una placita, junto al Ayuntamiento. Y allí está, subvencionada por una Caja de Ahorros, la Casa-Museo del escritor, con los más de 12.000 volúmenes de su biblioteca privada y algún retrato valioso del escritor, uno de Vázquez Díaz. Sólo abre dos veces en semana.

Con relación a García Márquez, tengo otra anécdota. En los tiempos de esplendor de Radio Burgado comenté que el escritor de Aracataca había escrito un cuento contando cómo un perro había mordido a un niño en Caracas. Y el can tenía la rabia. El relato es apasionante y minucioso, como todos los de García Márquez. Me parece que uno de los apellidos del niño era Hernández; y Hernández es un apellido muy canario. Lo comenté en la radio y leí parte del cuento en antena.

Al cabo de unas horas telefoneó a la emisora un señor, que se identificó como aquel niño, ya de mediana edad, arquitecto de profesión y residente en Tenerife. Me puse al teléfono como un loco: “Yo soy el niño de la vacuna”, me dijo. No saben ustedes lo que lucharon tantas personas, incluso los ejércitos de Estados Unidos y de Venezuela, para que el niño pudiera ser vacunado y salvar así su vida. El relato, que ustedes pueden leer en uno de los libros de artículos de Gabo, es apasionante. Y mi intuición de periodista me hizo sospechar que ese pequeño afectado era canario, como así ocurrió.

Hablé también con la madre de este hombre, residente en Tenerife, una persona encantadora, que me amplió los detalles de aquella odisea en busca de la vacuna antirrábica que dio lugar a un precioso y emotivo relato. Fue un buen reportaje.

Radio Burgado se convirtió en una emisora sensacional, que creé y luego vendí muy bien, aunque no tenía que haberlo hecho porque hoy habría sido la número uno. Mi amigo Jaime Cortezo, una gran persona, que fue quien me la compró, me ha prometido que me devuelve el nombre, que le pertenece. A ver si cuando pase esta mala hora me voy a comer con él a Las palmas y firmamos un papel.

En cierta ocasión colapsaron los oyentes una centralita de Telefónica en Santa Cruz, de tantas llamadas a la emisora. Julio Luis Pérez Alonso, a la sazón jefe de relaciones externas de Telefónica, nos tuvo que instalar líneas supletorias -gratuitas- para evitar que los oyentes de Radio Burgado colapsaran las comunicaciones en Santa Cruz.

Era impresionante. Llamaban oyentes de todas las Islas, incluso de Madeira, a donde llegábamos. Y de la costa marroquí. Yo casi no me daba cuenta de lo que tenía en mis manos, de la fuerza de aquella emisora alegal, instalada en el ático de mi casa de la plaza de Ireneo González. Yo vivía en el segundo piso y la radio estaba en el cuarto, el ático. Conseguimos rivalizar con Radio Club en audiencia, aunque las guías de medios no lo reconocían porque nosotros no apoquinábamos. Nos bastaba con la evidencia.

Estas vivencias me llegan a borbotones. Y siempre me olvido de algo porque no apunto nada, sólo me fío de mi memoria, que en muchas ocasiones me juega malas pasadas. El lema de la radio era el mismo que una pintada que vi, durante una visita a Heidelberg. En un muro exterior de su prestigiosa universidad, leí: “Lo ideal es ilegal”. Consulté esa leyenda con mi amigo y director de mi tesis doctoral, decano que fue de Periodismo en La Complutense, el profesor Ángel Benito, que me dijo: “Eso debe ser del mayo francés”. Yo creo que sí. “Lo ideal es ilegal” se convirtió en el lema de la radio y casi de mi vida. Y figuraba tras un cristal, pintada en un muro de bloques, en el estudio de la radio.

El mismo estudio del que colgaron durante meses unas bragas rojas que una conocida política tinerfeña se quitó, durante una cena en Los Limoneros, y me entregó con descaro: “Para que tengas un recuerdo de esta noche”, me dijo. Confieso que no conseguí sino aquel trofeo, porque intenté avanzar y me faltó, como casi siempre, un cuarto de hora.